L’Antigone

est une des pièces de « jeunesse » de l’auteur, — qui avait une

cinquantaine d’années quand il l’eut écrite (442), récemment choisi stratège

aux côtés de Périclès. Œuvre maîtresse des amants antiques et modernes, ce pan

de littérature, avec l’Œdipe roi, peut à trop juste raison être considéré comme

un des plus beaux de l’histoire.

Paroi

du cycle thébain, en tant que participant à la Beauté du texte elle sait et

doit se détacher de ses aïeules puisqu’elles nous sont perdues. Mais Sophocle,

tout en suivant la tradition que nous pouvons conjecturer, a su y mettre en

valeur son génie et y infuser la grandeur des oppositions : celle des deux

sœurs, Antigone et Ismène, et surtout celle du cœur — avec lequel il faudra

lire cette tragédie — et de la raison, de la morale divine et de la loi des

hommes, le tout contre l’aveugle fatalité qui seule donne le vrai sens au

sublime et à faiblesse de l’homme.

I. La puissance de l’analogie : sang contre cité

Exilé

à Colone par ses deux fils Etéocle et Polynice qui ont pris sa couronne et

convenu de la partager chaque année, Œdipe va être le témoin de leur mort

tragique. S’étant vu refusé le trône par son frère, Polynice marche contre lui

et Thèbes ; les frères rivaux s’entretuent. La marche de ces actes est contée

dans l’Œdipe à Colonne, Les sept contre Thèbes d’Eschyle, et

l’Iliade y fait une allusion (IV).

Fille

d’Œdipe donc, et sœur d’Ismène, d’Etéocle et de Polynice, Antigone, symbole de la piété filiale, s’oppose

au successeur de ses défunts frères, Créon, et à la « raison d’état ». Lui, défendant la sépulture et le rite

funéraire à Polynice, traître à la ville, veut absolument se conformer à la loi

et à sa promesse de maintenir l’ordre dans sa ville. Antigone, sans autre

raison et honnêteté que celle du cœur, prend le risque d’encourir sa propre

mort afin de garantir à son frère l’entrée dans le royaume des ombres.

|

| Lytras, Antigone devant le corps de Polynice, 1865 |

L’opposition,

et celle de deux solitudes, se résume dans une priorité absolue : la cité

pour l’un, la famille pour l’autre. Au vers 454 cette opposition prend la forme

d’une rivalité entre la loi écrite

de Créon et celles, ἄγραπτα, des

dieux. Le clivage entre ce monde nécessaire et celui qui doit s’y conformer en

n’en devenant qu’un aspect sensible (écrit) est consommé par une faille dont il

faut trouver le coupable ; or il n’y en a ici que deux possible :

Antigone et Créon.

II. La titanomachie : Antigone et Créon

Au

cours de la tragédie se dessine un paradoxe : l’Antigone du cœur contrastée

au Créon de la raison, tous deux inébranlables dans leur sentiment ou leur

conviction (est-elle sincère chez celui qui n’est prêt à mourir pour

elle ?), en réalité prennent la forme de la raison même pour Antigone, et du

cœur pour Créon.

Nous

le savons, ce n’est pas une sœur méditative sur le sort de son frère qui s’élance

contre le roi, mais une âme sensible prête à tout si son sang reste souillé par

l’affront de ce dernier et de sa loi. En outre, cette émotion est exacerbée et

justifiée surtout par les malheurs que la moire a fait subir à toute sa lignée.

Or l’épigone de Cadmos, inconditionnellement soutenue par Sophocle, devient la

raison même, par laquelle les deux types de lois ne peuvent être en conflit. Ce

mouvement de concert reparaît quand est prônée l’égalité devant la mort, ayant

d’abord été chantée au premier stasimon

(v. 332-375) qui magistralement jouait à se déplacer sur ce filet de crête et qui

dans un langage de toute splendeur met en abyme la singularité de l’action, là

élargie, excavée, dans l’Homme duquel la grandeur n’est mesurable qu’à l’aune

de sa faiblesse devant le trépas. Antigone, du côté singulier, est le parangon

de cette grandeur dans l’obstination d’aimer (v. 523) mais aussi, fors que le

désir ne trouve son issue, de mourir.

Alors

Sophocle montre Créon un peu mieux

tyran, haineux et loin de celui de l’Œdipe roi il laisse ses sujets aphones

quant à la légitimité de ses lois (v. 505) mais surtout quant à l’arbitraire de

son arrêt ici dénoncé face à l’immutabilité de l’édit divin. Bien pire, il

confond, sans apparemment le savoir, son sentiment avec la raison d’état, et avoue

son ὕβρις

et son impiété envers les dieux (v. 486-7) tant il est certain que sa loi est conforme à l’ordre des

choses. Etant en effet du même sang que celle qu’il veut mettre à mort, il se

heurte au Zeus de la maison sans vergogne ; il accusera même Ismène, qui avait

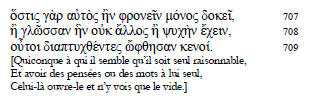

voulu détourner Antigone de son projet :

Le

fils de Créon, Hémon, confirme les murmures de Thèbes contre l’autorité royale

du père, que ce dernier veut pareille à son pouvoir paternel (v. 640). Ce fils,

par ailleurs fiancé à Antigone, lui reproche l’inflexibilité de ses ordres illégitimes

— qu’il a crûs pouvoir aller contre la justice et l’ordre naturel des choses ;

l’idée que Thèbes lui fût sienne ; qu’un roi se doit de respecter la

justice, et divine. Aussi son fils, le comparant aux silènes,

Il

apparaît sublimement que Créon est pris dans les filets d’une relation

imaginaire face à lui-même, le réel ou le symbolique n’étant qu’indirectement,

et tardivement, déterminants pour sa prise de « conscience ». Seul

Tirésias, résigné comme Antigone à l’immuable destin, parviendra, mais au prix

de mots de menace, à le détourner de la fixité de son idée et à vouloir libérer

la fille d’Œdipe. C’est en fin de compte que la réalité — l’édit du Sort — lui

fait mesurer l’ampleur de son erreur.

III. L’implacable

C’est

le sort que l’on présuppose, lecteurs d’Eschyle, qui résume l’opposition comme légère

sous sa perspective, et son ironie est encore acerbe.

Mais

Sophocle ne fait pas, sur ses héros, peser de tout son poids cette

« puissance terrible » qui rend l’homme si grand et vulnérable, que

l’on ne pourra dire heureux qu’après la mort, c’est-à-dire qu’il ne peut l’être

dit tant que la vie et l’invisible destin lui réservent de mauvaises surprises —

voir Solon à Crésus dans Hérodote. Ce qu’Aristote, dans l’éthique à Nicomaque,

distingue entre choix et souhait, Sophocle le condense dans la béance du désir

de savoir : que ne donnerai pas Créon pour savoir l’objet des dires du

devin Tirésias ? A ce point, la décision même de réparer son erreur semble

inutile, bien que l’action humaine soit recentrée sur l’homme et que là se crayonne

cet individualisme notoire qui s’épure dès le IVe siècle.

Si

la lutte entre les volontés est bien grande, et le chœur surtout donne des

relents de fatalité, peut-être que Sophocle sent de son contemporain Protagoras

que « l’homme est la mesure de toutes choses ».

IV. La fidélité de l’œuvre à la tradition grecque

Il

est plus que temps d’élargir notre perspective, car en excellent tragédien

Sophocle respecte, revers de ses innovations, nombre de lieux communs du théâtre

et de la pensée grecs. C’est ainsi qu’il met la connaissance en face de la morale : l’homme, grandi par son savoir et son savoir-faire, ne trouve

nul expédient contre cette mort à laquelle s’attachent mal comme bien ;

les lois humaines et divines doivent pour cela avoir leur place dans ces

savoirs qui ne rendent pas lois ni morale meilleures (premier stasimon).

Lorsqu’Achille

traîne à son char le cadavre d’Hector (Iliade,

XXIV), Apollon dit qu’outrager cette « argile insensible » attire le

courroux des dieux ; aussi la mort

appartient à ces derniers et non à la vengeance des mortels. Elle est encore

considérée comme la quittance adressée aux rayons du soleil, pour s’en aller au

royaume des ombres (v. 808-809).

Le

profit et l’argent sont suggérés comme

étant les revers de la déontologie (v. 222 ; v. 295-296 ; v. 322), et

ce toujours dans la bouche de Créon. On consultera avec profit chez Hérodote

les discussions entre Crésus et Solon, entre Démarate et Xerxès, de l’avantage

de l’homme heureux sur l’homme opulent qui n’a de moyens que de supporter les

désastres que l’autre ne connaît point.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire